ワークエンゲージメントとは?3つの構成要素・測定方法・高める方法

公開日:2024.05.30

公開日:2024.05.30

ワークエンゲージメントとは、簡単にいえば「やりがいを持って楽しく仕事ができている状態」を意味します。人手不足や人材の流動化などを背景として、従業員のワークエンゲージメント向上が無視できない課題になりました。本コラムでは、ワークエンゲージメントの測定方法や高める方法を詳しくご紹介します。

ワークエンゲージメントとは?

最初に、ワークエンゲージメントの定義と3つの構成要素、ワークエンゲージメントが重要となっている背景を見ていきましょう。

定義と3つの構成要素

ワークエンゲージメントをわかりやすくいうと、「やりがいを持って楽しく仕事ができている状態」です。厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、「仕事にやりがい(誇り)を感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得ている状態」と定義されています。

ワークエンゲージメントの定義はいくつか見られますが、いずれにも共通するのは「活力・熱意・没頭」という3つの構成要素です。ワークエンゲージメントが特集された令和元年版「労働経済の分析」(以下、労働経済白書)でも、活力・熱意・没頭の3つがそろった状態であると記されています。

3つの構成要素の主な内容は、下表のようになっています。

【ワークエンゲージメント 3つの構成要素】

| 構成要素 | 内容 | ||

|---|---|---|---|

| 活力 |

|

||

| 熱意 |

|

||

| 没頭 |

|

||

ワークエンゲージメントの重要性とその背景

2022年7月、厚生労働省は雇用政策研究会の議論として、「しなやかな労働市場」の構築の必要性を公表しました。その中で強調されたことのひとつが、労働者のワークエンゲージメント向上による企業業績の改善です。

令和元年版労働経済白書でも、人手不足や働き方の多様化、人材の流動性に対応するには、労働者のワークエンゲージメント向上が必要であるとしています。

同白書における調査では、若い世代や非正規社員では、ワークエンゲージメントを意味する「働きがい」のスコアが低い傾向にあることが示されました。

非正規社員の割合は、ここ10年間で約4割となっており、現場における戦力として決して無視できません。しかし、正社員との待遇差に納得していなかったり、不本意な形で非正規社員となっていたりする人材の場合、ワークエンゲージメントが低くなる傾向にあります。これらを無視すれば、採用した従業員が本来のパフォーマンスを発揮できず、離職につながる恐れがあるでしょう。

また、終身雇用制が崩壊したと言われる昨今、業績への貢献度が大きな人材に活躍し続けてもらうには、仕事のやりがいが重要です。

こうした背景を受け、大企業だけでなく中小企業でも従業員満足度やワークエンゲージメントに関する調査が広がっています。独立行政法人労働政策研究・研修機構による調査では、大企業の約5割、中小企業でも約3割が、こうした調査を実施していると回答しました。

ES・ワーカホリズム・従業員エンゲージメントとの違い

ワークエンゲージメントとの違いが注目される概念に、ES(従業員満足度)やワーカホリズム、従業員エンゲージメントがあります。また、ワークエンゲージメントの対概念として、バーンアウト(燃え尽き症候群)もよく取り上げられます。それぞれを簡単に確認しておきましょう。

ES(従業員満足度)とワークエンゲージメントの違い

まず、ES(従業員満足度)の特徴は、職場環境や人間関係、福利厚生や労働条件といった労働環境全般に関する従業員の満足度のことです。英語で「Employee Satisfaction」と表現されるため、略してESと呼ばれます。

これに対して、ワークエンゲージメントは、それぞれの従業員と担当する業務との関係を示しています。同じ労働環境であっても時期によって変化する場合があります。

ワーカホリズムとワークエンゲージメントの違い

ワーカホリズムとワークエンゲージメントの違いは、仕事に対してポジティブな姿勢があるか否かです。

両者の共通点は、一生懸命仕事に取り組むこと。しかし、ワーカホリックな従業員の場合、「この仕事をしなければ成功しない」「他の人に迷惑をかけないよう、早く仕事をしなければ」など、仕事をしないことに対するネガティブな姿勢が強く見られます。

これに対して、ワークエンゲージメントが高い従業員は、「仕事が楽しい」「この仕事をすると、よりやる気が出てくる」などのポジティブな姿勢があるといわれます。

従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントの違い

従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントの違いは、着目するポイントの違いです。

従業員エンゲージメントでは会社への貢献意欲に注目しており、組織のミッション・ビジョンを理解したうえで、従業員自身がミッション・ビジョンに賛同し、会社に貢献しようとすることを意味します。

一方、ワークエンゲージメントでは個人と仕事の関係に注目します。そのため、組織の目指す方向性には賛同していても、報酬や働き方などの面で不満があり、仕事で大いに貢献しようとは思えないためにワークエンゲージメントが低いという状況があり得ます。

反対の概念は「バーンアウト(燃え尽き症候群)」

ワークエンゲージメントの対概念は、バーンアウト(燃え尽き症候群)です。

バーンアウトとは、仕事の量や働き方、仕事のレベル、業務の進め方などが従業員に過重な負担となってしまい、それまで一生懸命働いていたのに突然「燃え尽きたように」意欲を失ってしまう状態を指します。気分の落ち込みが激しい場合は、「うつ病」と診断されることもあります。

ワークエンゲージメントが高い人は、仕事に対して肯定的で熱心です。これに対してバーンアウトの状態にある人は、仕事に対して否定的で、あまり周囲の人と交流しようとしなかったり共感を示さなくなったりなど、心のエネルギーを節約しようとする姿勢が見られます。

厚労省「労働経済白書」で示された効果・メリット

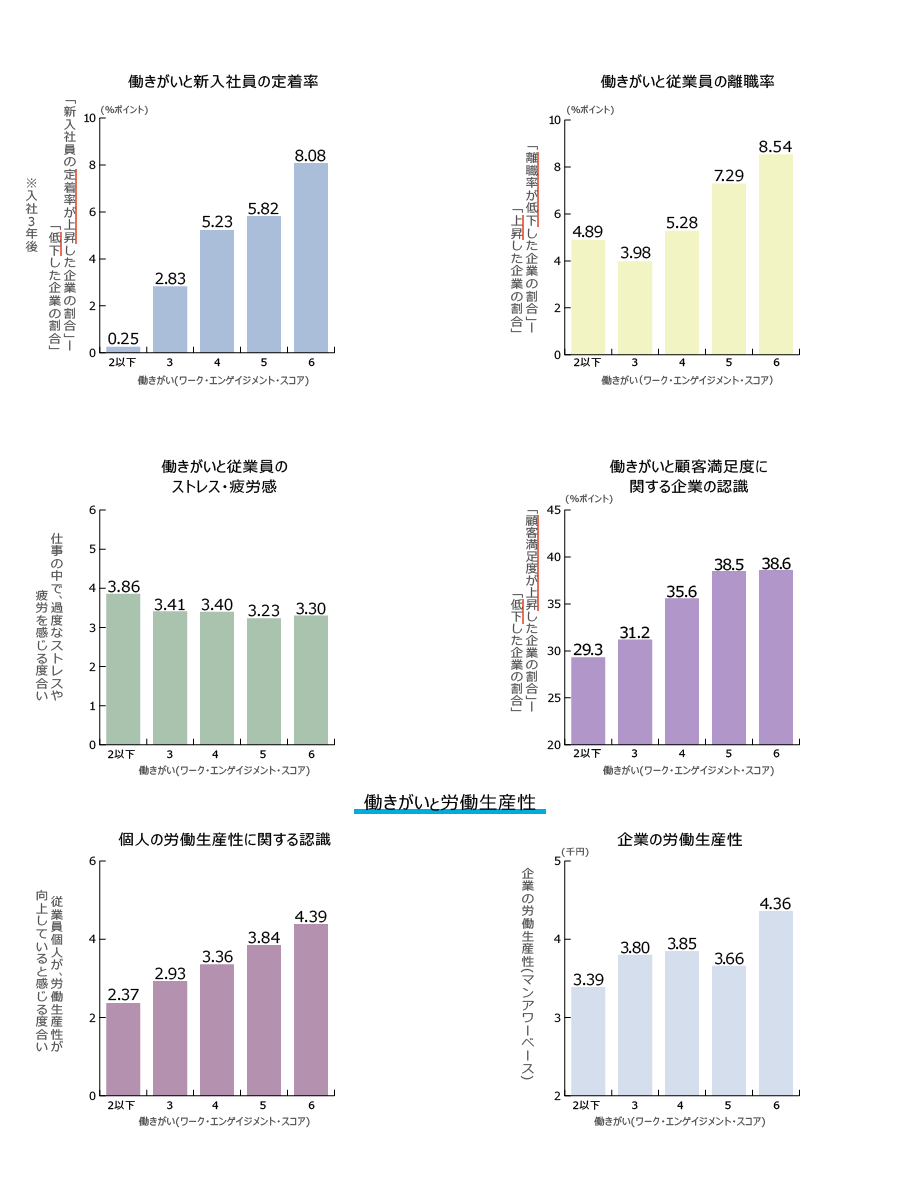

令和元年版労働経済白書の特集では、「働きがい」という項目でワークエンゲージメントとさまざまな要素の関係性を調査・分析しています。その中で重要な関係性として指摘されたものが、労働生産性、定着率、ストレス・疲労感の度合い、顧客満足度です。

*引用:厚生労働省『令和元年版 労働経済の分析 ―人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について― 〔要約版〕』p.6

労働生産性・パフォーマンスの向上

まず「個人の労働生産性に関する認識」において、ワークエンゲージメントのスコアが高い従業員ほど、自分の労働生産性を高く評価する傾向が見られました。

ワークエンゲージメントが低い(スコア2以下)回答者では労働生産性のスコアが平均2.37であったのに対して、ワークエンゲージメントが高い(スコア6)回答者では、平均4.39となっています。高い層は低い層よりも約2倍の労働生産性を感じているということです。

「企業の労働生産性」においても、ワークエンゲージメントが高いほど労働生産性が高くなる傾向が見られました。

1時間あたりの従業員一人の労働生産性を平均金額で比較したところ、ワークエンゲージメントのスコアが2以下である場合が3,390円だったのに対して、スコアが6の場合は4,360円となっています。これは、従業員10名の組織であれば、1時間あたり9,700円、1日(8時間)で7万7,600円の差が生じる計算です。

企業全体の労働生産性を高め、業績向上につなげるには、それぞれの従業員のワークエンゲージメント向上が欠かせないことがわかります。

離職率の低下

離職率とワークエンゲージメントの関係でも、ワークエンゲージメントのスコアが高いほど新入社員の定着率が高く、既存社員の離職率が低くなることが示唆されました。

「働きがいと新入社員の定着率」の調査・分析では、3年前に新規採用した正社員について、採用後3年以上務めている正社員の割合を算出し、定着率が「上昇」した企業の割合と「低下」した企業の割合を比較しています。

その結果、ワークエンゲージメントのスコアが2以下の企業では、定着率が低下した企業のほうが多かったのに対して、スコアが6の企業では定着率が上昇した企業のほうが多いことがわかりました。

既存従業員の離職率については、調査時点と3年前の状況を比較して、離職率が「低下」した企業と「上昇」した企業を比較。ワークエンゲージメントのスコアが2以下の企業では、離職率が上昇した企業のほうが多く、スコアが6の企業では離職率が低下した企業のほうが多くなりました。

新入社員の定着率にせよ既存社員の離職率にせよ、ワークエンゲージメントの向上は従業員が自社のために働き続けてくれる重要な観点であるといえそうです。

メンタルヘルスとの関係

ワークエンゲージメントとメンタルヘルスの関係については、「働きがいとストレス・疲労に関する認識」の分析が役立ちます。

同白書の分析で、ワークエンゲージメントのスコアが高いほど、仕事中の過度なストレスや疲労を感じる度合いが小さくなる傾向が示唆されました。

ワークエンゲージメントのスコアが2以下の場合、ストレスや疲労を感じる度合いが平均3.86であったのに対して、スコア6の人の場合は、3.30となっています。労働生産性ほどの大きな差はありませんが、メンタルヘルス対策として、ぜひ考慮したい点です。

ただし、同じように仕事熱心な人であっても、ワーカホリックな状態にある場合は、過度なストレスや疲労を感じる傾向のほうが強くなります。ワークエンゲージメントを高める施策とともに、仕事に対してポジティブな姿勢で取り組める職場環境の整備が欠かせません。

顧客満足度との関係

労働生産性とワークエンゲージメントの関係性からも推測されるように、ワークエンゲージメントのスコアが高い企業は、低い企業よりも顧客満足度が向上する可能性が見られました。

「働きがいと顧客満足度に関する企業の認識」という項目では、調査時点と3年前の状況を比較し、顧客満足度が上昇したか低下したかを尋ねています。

その結果、ワークエンゲージメントのスコアが2以下の企業では顧客満足度が「低下」したと答える企業のほうが多かったのに対して、スコアが6の企業では「上昇」したと答える企業が多くなりました。

変化の激しいVUCAの時代にあって、顧客満足度や顧客価値を高めることの重要性が叫ばれています。ワークエンゲージメント向上への取り組みは、こうした側面にもポジティブな影響を与えるといえるでしょう。

ワークエンゲージメントの尺度と測定方法

世界的に用いられているワークエンゲージメントの測定方法は、「ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)」です。これを邦訳した日本語版UWESは、島津明人教授によって作成・公開されています。

提唱者シャウフェリ教授らによる「UWES」

ワークエンゲージメントの概念や測定方法は、オランダ・ユトレヒト大学のシャウフェリ教授らによって提唱されました。ユトレヒト大学の名前を冠して「ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)」と呼ばれています。

UWESは世界的にも広く活用されている測定方法であり、17の質問項目に0〜6の7段階で回答するものです。各質問項目は「活力」「熱意」「没頭」を反映したもので、スコアが高いほど、ワークエンゲージメントが高いことを意味します。

UWESには、質問項目を9つに減らした「短縮版」や、3つの質問項目だけに絞った「超短縮版」もあります。

いずれも、シャウフェリ教授の公式サイト*から、一定の条件のもとでダウンロード可能です。

島津教授による日本語版UWES

日本語版UWESは、ワークエンゲージメントなどの研究を行う島津明人教授によって作成されています。フルバージョン、短縮バージョンのいずれも島津教授の公式サイトから一定条件のもとでダウンロードできます*1。

また、令和元年版労働経済白書のコラムにも、9つの質問項目と回答の選択肢が引用されました*2。

ワークエンゲージメント向上に必要な2つのポイント

ワークエンゲージメントを高めるには、「個人の資源」と「仕事の資源」という2つの観点が重要です。両者は互いに高め合ってワークエンゲージメントに好影響を与える関係。社内施策でも、2つの資源を意識して取り組みましょう。

個人の資源

個人の資源とは、

- 自己効力感

- 仕事に対する楽観性

- 自尊心

- 上司・同僚・顧客などへの感謝や共感

といったことです。従業員自身の性格や特性とは異なり、育成や研修などで高めることが可能です。心理学における研究で、個人の資源が高まるほどワークエンゲージメントも高まると指摘されました。

個人の資源の中で特にワークエンゲージメントに強い影響を与えるのは、自己効力感です。自己効力感とは、自分に与えられた目標の達成に向けて、自分は計画的に実行する力があると信じられることです。

「自分はこの仕事、課題に対処できる」という信念を従業員が持てるようにするには、

- 成功体験を重ねる

- 自分と関わりが深い人が自分と似た課題に取り組んでいることを観察する

- 自分が信頼している専門家から言葉で説得・激励してもらう

- 何らかの形で充足感や満足感を得る

などが有効とされています。

仕事の資源

もうひとつのポイントである仕事の資源には、

- 給与、キャリア開発、安定した雇用

- 職場の人間関係、周囲からのサポート

- 自分の役割の明確さ、裁量権

- 周囲からのフィードバック、スキルアップ、自律性

などが含まれます。

本人にどれほど「頑張れ」と言っても、成長できる環境やサポート、明確な目標などがなければ、なかなかうまくいきません。これらを与える環境や労働条件が、仕事の資源です。

例えば、上司や同僚から適切な支援やサポートがあり、従業員本人が意思決定できる領域があることで、その従業員は組織のために自分から仕事をしようという意欲を得やすくなります。

仕事の仕方や結果に対してフィードバックがあれば、「次はこうしよう」「必要なスキルを学ぼう」という成長へのモチベーションに。そうした取り組みによって成功体験を得ることで、自己効力感を高められるでしょう。

仕事の資源にはさまざまなものがあります。従業員のワークエンゲージメント向上を図る際は、今どのような資源が不足しているのか、どのような従業員が何を求めているのかのヒアリング・分析が欠かせません。

ワークエンゲージメントを高める方法

最後に、厚労省が公表している調査結果や提言などから、具体的施策のヒントを見ていきましょう。前述した個人の資源と仕事の資源という2つのポイントをおさえることによって、より効果的なワークエンゲージメント向上施策を検討・実現できます。

労働者が会社に求める施策

厚労省のサイト「IT業界の働き方・休み方の推進」では、2022年度調査の結果として、IT業界で働く人々がどのような会社の取り組みを重視しているのかなどを公表しました*。同調査は、IT業界における人材不足問題が特に大きい宮城県と熊本県が対象。全国調査ではありませんが、具体的な項目が多くあげられています。

例えば、ワークエンゲージメントに直結する従業員が「仕事にやりがいを感じるとき」や、ワークエンゲージメントが高い人と低い人がそれぞれどのような施策を重視しているかなどがあります。上位項目をまとめたものが、下の表です。

【仕事にやりがいを感じるとき】

| 項目 | 回答者の割合(%) | |

|---|---|---|

| 宮城県 | 熊本県 | |

| お客さまから感謝されたり、仕事内容が認められたとき | 79.3 | 76.9 |

| 仕事に見合った昇給がなされたとき | 46.3 | 40.8 |

| プロジェクトをやり遂げたとき | 32.6 | 45.6 |

| 興味ある仕事をしているとき | 32.2 | 36.7 |

【ワークエンゲージメントが高い層が重視する施策】

| 項目 | 回答者の割合(%) | |

|---|---|---|

| 宮城県 | 熊本県 | |

| 能力・成果等に見合った昇進や報酬アップ | 58.2 | 75.0 |

| 人事評価に関する公平性・納得性の向上 | 52.7 | 57.1 |

| 本人の希望や能力を踏まえた配慮、配置転換 | 49.1 | 32.1 |

| 労働時間の短縮やフレックスタイムなどの柔軟な就業形態 | 45.5 | 28.6 |

| 仕事のストレスや人間関係に対するメンタルヘルス対策 | 38.2 | 39.3 |

【ワークエンゲージメントが低い層が重視する施策】

| 項目 | 回答者の割合(%) | |

|---|---|---|

| 宮城県 | 熊本県 | |

| 能力・成果等に見合った昇進や報酬アップ | 64.4 | 58.3 |

| 本人の希望や能力を踏まえた配属、配置転換 | 59.3 | 47.9 |

| 人事評価に関する公平性・納得性の向上 | 57.6 | 41.7 |

| 仕事のストレスや人間関係に対するメンタルヘルス対策 | 47.5 | 27.1 |

| 労働時間の短縮やフレックスタイムなどの柔軟な就業形態 | 44.1 | 56.3 |

このほかにも、熊本県では「指導役や教育係(メンター制度等)の支援」(35.7%)がワークエンゲージメントの高い層に選ばれており、「仕事と育児に対する両立支援や復職支援」(41.7%)、「長時間労働に対する合意形成や対策」(37.5%)などが低い層に選ばれました。

全体として、

- その従業員の働きや能力、貢献度に見合った報酬

- 適材適所の配置

- 評価制度に対する納得感

- 柔軟な働き方

などが、ワークエンゲージメント向上のポイントになりそうです。

ただ、宮城県と熊本県の結果に違いが見られることから、実際に効果がある施策は企業風土や従業員の属性によっても異なるとも指摘されました。自社の従業員が本当に求めている施策を特定し、ニーズに応えられるように進めていきましょう。

*厚生労働省「2022年度調査②ITエンジニアのワーク・エンゲージメント向上に関する個人向け意識調査(宮城/熊本)」

厚生労働省による5つの提言

厚労省の同サイトでは、それまでの調査や事例分析から導き出された「ワーク・エンゲージメントと創造的協働を高める10の提言」も公表しています。ワークエンゲージメントに関する具体的な提言は、次の5つです。

【ワークエンゲージメントを高めるための5つの提言】

| 提言 | 具体例 |

|---|---|

| 会社と社員の距離を縮めよう |

|

| 生活スタイルの多様性を認めよう |

|

| 多様なキャリアを後押ししよう |

|

| 社員の声を活かそう |

|

| 互いが認め合う組織風土をつくろう |

|

* 厚生労働省「2022年度調査①IT業界における働き方改革-ワーク・エンゲージメントと創造的協働を高める10の提言-」より作成

以上のように、従業員のワークライフバランスへの配慮、働きやすい環境づくりなどを行いながら、組織全体の目標を共有し、その達成に向けた支援を提案しています。

職場での心理的安全性とメンタルヘルス対策

成功体験を重ねて自己効力感を高めたり、働きやすい環境づくりを行ったりするには、誰もが安心して仕事ができる環境の構築が欠かせません。「発言しても怒られない」「嫌な顔をされない」といった安心できる環境を「心理的安全性」といいます。

心理的安全性が低い職場では、現場からの社員の声を拾い上げることができず、互いを認め合う組織風土もつくれません。ミスやトラブルが発生しても、怒られることを恐れて報告・相談が遅れてしまうでしょう。そうなれば、「失敗した」という体験のほうが多くなってしまいます。

反対に、心理的安全性が高い職場なら誰もが恐れずに意見を出し合い、情報共有も活発化するでしょう。業務に必要な情報を手に入れやすくなり、自身の能力も発揮しやすくなります。適宜相談できる環境が仕事の成果にもポジティブな影響を与え、その結果として自己効力感を高めることにつながるのです。

また、職場での高い心理的安全性は、従業員のメンタルヘルス対策にもなります。困りごとを相談しやすい環境が構築・維持され、本人が自覚しない状態であっても周囲が気づいて声をかけることができるからです。一人で過度なストレスや疲労を溜め込む必要がありません。

ワークエンゲージメントを高めるには、適切な報酬や評価、柔軟な働き方とともに、安心して相談できる環境や、心身の健康を維持・回復できるサポート体制が重要です。